商品の入れ方で、段ボールケースの値段は変わります。

<目次>

目次[非表示]

はじめに

段ボールケースの価格は、使用する紙の種類、サイズ、形状、納入数量、配送距離など、さまざまな要因によって変動します。しかし、紙の種類や納入数量、配送先、形状などの条件が同一であっても、商品の入れ方を工夫してサイズを変更することで、価格が変わる場合があります。

こうした仕組みを理解することで、より最適な段ボールの選定が可能となり、コスト削減にもつながります。

ぜひ一度、現在使用している段ボールケースの仕様を見直し、改善の可能性を検討してみてください。

段ボールの形状

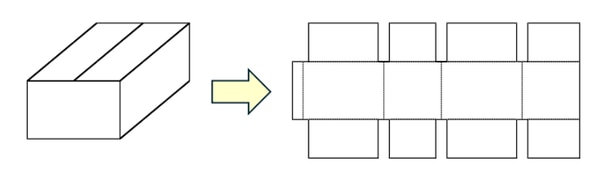

段ボールにはさまざまな形状がありますが、一般的に「段ボールケース」と言えば、「みかん箱タイプ」として知られる0201形を指すことが多いです。また、0201形はA式ケースと呼ばれることが多いです。

この形状は、一枚の段ボールシートに、溝切をして折りたたんで箱状に成形し、上下に設けられたフラップ(ふた)を中央で合わせて封をする構造になっています。組み立てが非常に簡単で、作業効率にも優れています。

また、製造工程がシンプルで材料の無駄が少ないため、コスト効率が高いのも特徴です。使用しないときは平らな状態で保管できるため、保管スペースの削減にもつながります。

このように、A式ケースはコストパフォーマンスと実用性を兼ね備えた、非常に優れたパッケージ形状と言えます。

段ボールの原紙巾

段ボールの「原紙巾」とは、段ボールを製造する際に使用される原紙(ライナーや中芯)の巾のことを指します。つまり、段ボール製造機(コルゲータ)にセットされる原紙のロールの巾を意味します。例えば、原紙巾が1,250mmであれば、巾が1,250mmの紙ロールが使用されます。

原紙とは?

段ボールは主に「ライナー(表裏の紙)」と「中芯(波形の部分)」から構成されており、これらの紙を「原紙」と呼びます。

原紙巾の寸法

一般的に製紙メーカーでは、原紙巾は700mmから2,500mmぐらいまで、50mmピッチでラインナップされています。後は、段ボールメーカーが保有するコルゲータの性能により最小紙巾、最大紙巾が変わります。また、段ボールメーカーの敷地の問題など様々な要因によって、100mmピッチで揃えている場合もあります。

当社では、950mmから1,800mmの原紙を100mmピッチで取り揃えています。

段ボールの取才

段ボールの「取才(とりさい)」とは、段ボールの大きなシートから、必要なサイズの製品を切り出すレイアウトのこと、つまり「材料取り」の方法を指します。製造では非常に重要で、効率的な取才を行うことで、材料の無駄を減らし、コストを削減できます。

取才の例

取才を計算するということは、段ボールケースを1枚作るのに使う、段ボールシートの使用量を計算するということになります。

※段ボールの取才は平方メートルで表します。従って、ミリメートルをメートルに変換(1,000で割る)して計算します。

例として、950mm×1,500mmの段ボールシートで製品を作るとします。

段ボールケースを1枚作ることができるなら、

取才は(950mm÷1,000)×(1,500mm÷1,000)÷1枚=1.425㎡となります。

段ボールケースを2枚作ることができるなら、

取才は(950mm÷1,000)×(1,500mm÷1,000)÷2枚=0.7125㎡となります。

段ボールケースを3枚作ることができるなら、

取才は(950mm÷1,000)×(1,500mm÷1,000)÷3枚=0.475㎡となります。

取才の実例

A式ケースを開いてみると

このようになります。

従ってケースを作る際に、必要な材料の大きさは、この展開図の溝が切られていない状態のシートになります。

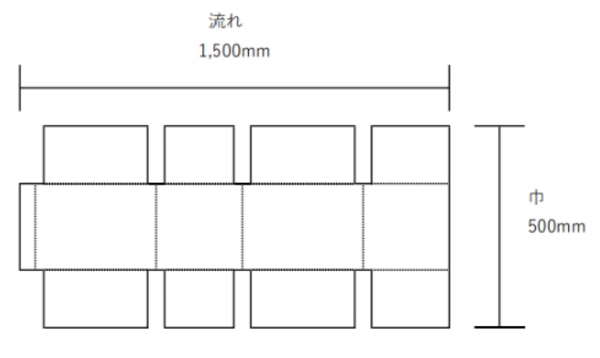

仮にシートの寸法を、巾500mm × 流れ1,500mmとします。

この寸法で取才を考えてみます。

まず、1枚をどの紙巾で取るかを検討します。この際、ロス(無駄)となる部分が少ない方が望ましいといえます。当社が保有する原紙の中で最も狭い紙巾は950mmであるため、今回は950mmの原紙巾を使用することになります。

しかし、 950mm-500mm=450mmとなり、450mmもロスになってしまいます。

また、取才は、(950mm÷1,000)×(1,500mm÷1,000)÷1枚=1.425㎡となります。

これだと、ロスの部分が大きく無駄が多くなります。従って、

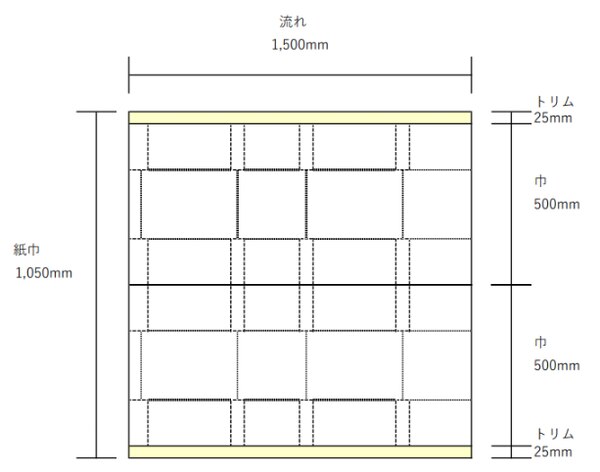

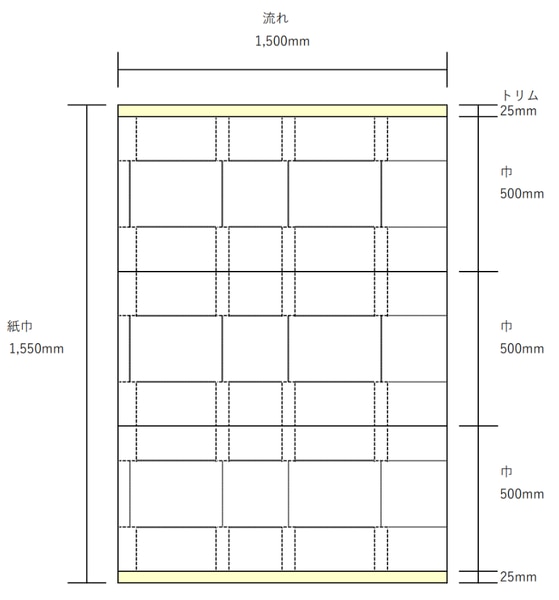

・500mmを2枚並べて1,000mmとし1,050mmで取る

この時の取才は(1,050mm÷1,000)×(1,500mm÷1,000)÷2枚=0.7875㎡

もしくは

・500mmを3枚並べて1,500mmとし1,550mmで取る

この時の取才は(1,550mm÷1,000)×(1,500mm÷1,000)÷3枚=0.775㎡

になります。

ちなみに、4枚並べると2,000mmとなり、当社の機械では作ることができなくなります。

ここで、取才を確認してみます。

1枚=1.425㎡ 2枚=0.7875㎡ 3枚=0.775㎡ となります。

「1枚あたりに使用する材料の量が少ない(数が小さい)ほど、材料コストは低くなります」

この点を踏まえて先ほどの「取才」を確認すると、3枚並べて取る方法が最も材料コストを抑えられることになります。しかし、必要枚数(ロット)が少ない場合は、作業工程が増えてしまう可能性があります。そのため、必要枚数が少ない場合は2枚取り、多い場合は3枚取りといったように、ロット数に応じて最適な取り方を選ぶことになります。

※段ボールは、原紙を3枚または5枚貼り合わせて作られます。この貼り合わせの工程では、原紙同士がわずかにずれてしまうことがあります。そのため、ずれた部分を切り落として整える作業が必要になります。この切り落とした部分を「トリム」と呼びます。

段ボールの設計

A式ケースの寸法

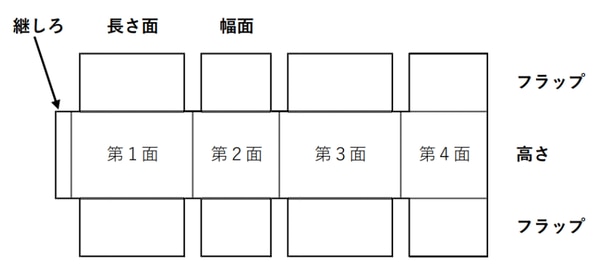

「縦・横・高さ」を、段ボールの表記で表すと「長さ面・幅面・高さ」になります。また、継しろの横の面から「第1面・第2面・第3面・第4面」と呼ぶこともあります。

各箇所の寸法について

・継しろの寸法は30mmから35mmぐらいになります。

・一般的に、第1面と第3面が「長さ面」となり、もちろん寸法は同じになります。

・一般的に、第2面と第4面が「幅面」となります。こちらは「長さ面」と違い寸法が変わります。第4面は継しろと接合するので、第2面より3mm小さくなります。

・段ボールケースのフタになる部分を「フラップ」といいます。

日本で最も一般的に使用されている厚さ5mmの段ボールのフラップ寸法は、

(「幅面」+2mm~4mm)÷2となります。

※「幅面」の寸法が奇数なら3mm、偶数なら2mmもしくは4mmを足します。また、 段ボールの厚みが異なる場合、加算する数字も変わります。

A式ケースの設計

段ボールケースには3つの寸法があります。

① 商品の大きさと同じ寸法を「内寸」といいます。

② 段ボールには厚みがあるため、「内寸」だけでケースを設計すると、商品が収まらないことになります。日本で最も一般的に使用されている厚さ5mmの段ボールの場合、内寸に対して以下の寸法を加える必要があります。

長さ面(縦)と幅面(横):それぞれ6mmずつ加算

高さ:9mm加算

これらを加えた寸法を「罫寸」と呼び、この罫寸をもとに段ボールケースを製作します。

※段ボールの厚みが異なる場合、加算する数値も変わります。

③ 段ボールケースを組み立てた外側の寸法を「外寸」といいます。宅配サービスをお願いする際、この寸法で価格が決まります。

設計の実例

箱に入った商品のサイズが「縦100mm × 横100mm × 高さ200mm」であるとします。この商品を12個収納する段ボールケースを設計します。日本で最も一般的に使用されている厚さ5mmの段ボールを使用するものとします。

※実際の設計では、商品を並べて箱を作る際に、商品の膨らみや形状のばらつきを考慮し、実寸に数ミリの余裕を加えた寸法をもとに「内寸」を算出します。しかし、今回は説明を簡単にするため、余裕寸法は加えず計算を行います。

まず、並べ方を考えます。

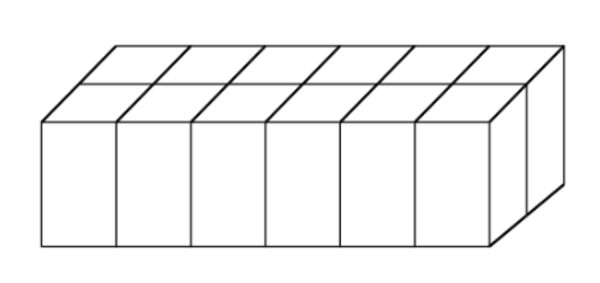

①6個 ×2個 ×1段=12個

(6個 × 100mm)×(2個 × 100mm)×(1段 × 200mm)⇒ 長さ面600mm × 幅面 200mm × 高さ 200mm

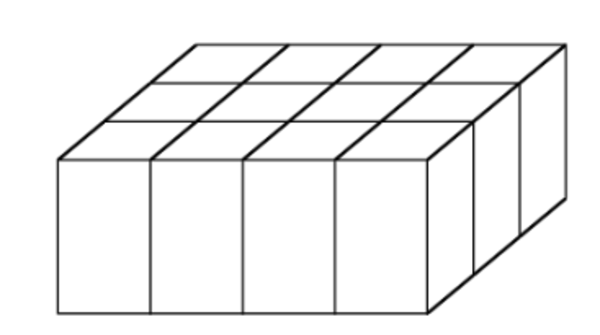

②4個 ×3個 ×1段=12個

(4個 × 100mm)×(3個 × 100mm)× (1段 × 200mm)⇒ 長さ面400mm × 幅面300mm × 高さ200mm

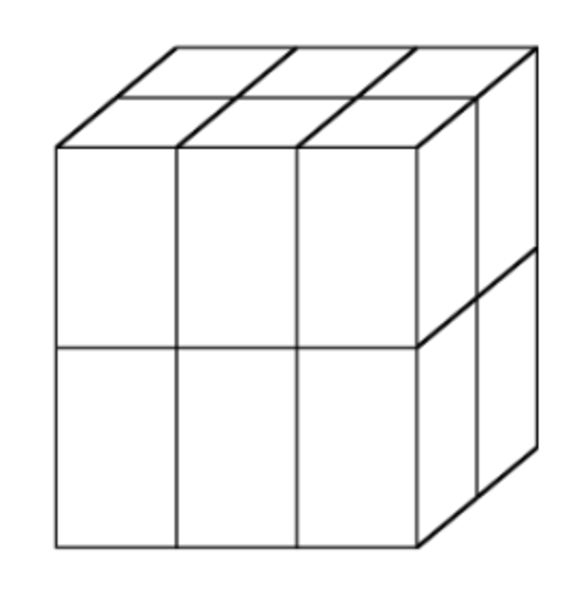

③3個 ×2個 ×2段=12個

(3個 × 100mm)×(2個 × 100mm)×(2段 × 200mm)⇒ 長さ面300mm × 幅面200mm × 高さ400mm

などが箱として良さそうです。

次に、段ボールケース1枚の大きさと、「取才」を計算します。

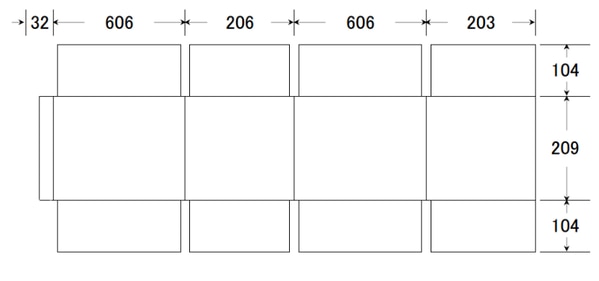

①6個 ×2個 ×1段=12個(6個 × 100mm)×(2個 × 100mm)× (1段 × 200mm)

段ボールケース1枚の大きさは

巾 104+209+104=417/流れ 32+606+206+606+203=1,653となります。

取才は

巾 417 × 4枚=1,668となり、原紙巾は1,700mmになります。従って

(1,700mm÷1,000) × (1,653mm÷1,000) ÷ 4枚=0.702525㎡ が「取才」になります。

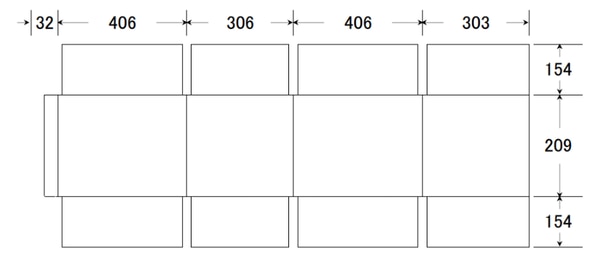

②4個 ×3個 ×1段=12個(4個 × 100mm)×(3個 × 100mm)× (1段 × 200mm)

段ボールケース1枚の大きさは

巾 154+209+154=517/流れ 32+406+306+406+303=1,453となります。

取才は

巾 517 × 3枚=1,551となり、原紙巾は1,600mmになります。従って

(1,600mm÷1,000) × (1,453mm÷1,000) ÷ 3枚≒0.774933㎡ が「取才」になります。

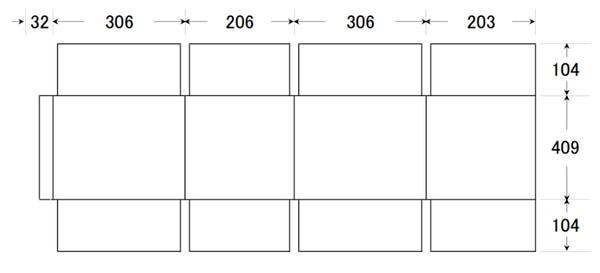

③3個 ×2個 ×2段=12個(3個 × 100mm)×(2個 × 100mm)×(2段 × 200mm)

段ボールケース1枚の大きさは

巾 104+409+104=617/流れ 32+306+206+306+203=1,053となります。

取才は

巾 617 × 2枚=1,234となり、原紙巾は1,300mmになります。従って

(1,300mm÷1,000) × (1,053mm÷1,000) ÷ 2枚=0.68445㎡ が「取才」になります。

以上、3パターンの「取才」を確認すると

①6個 ×2個 ×1段=12個が、0.702525㎡

②4個 ×3個 ×1段=12個が、0.774933㎡

③3個 ×2個 ×2段=12個が、0.684450㎡

となり、材料コストが低い順に③ ⇒ ① ⇒ ②となります。すなわち、商品の入れ方を変えるだけで、使用する材料の価格が変わり、それに伴って商品の販売価格も変動します。

まとめ

商品の入れ方を変更することで、使用する材料の価格が変動し、結果として商品の価格にも影響が生じます。しかし、商品の形状や特性によっては、入れ方を自由に変更できない場合もあります。

例えば、商品がボトル状であるために二段積みができない場合や、「長さ面」が長くなりすぎてケースにするとバランスが悪くなるといったケースが挙げられます。

そのため、商品の形状を正しく理解したうえで、最適な入れ方を工夫することが重要です。場合によっては、ケースの形状を見直すことでコスト削減につながる可能性もあります。

一度、現在使用している段ボールケースの仕様を見直し、改善の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。